On a appris le meurtre de Charlie Kirk. Dans un premier temps, des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées sur place auraient laissé penser à l’acte d’un militant transgenre. Mais le suspect arrêté, cette hypothèse a été rapidement écartée. Il n’empêche, cette suspicion montre que la question du genre divise toujours aussi radicalement les sociétés : alors que certains pays occidentaux reconnaissent un troisième genre sur les actes d’état civil, d’autres, comme la Hongrie, interdisent toute mention du genre dans les écoles. En France, ce débat resurgit à chaque projet de loi sur l’identité ou la famille.

Faut-il alors abolir la notion de genre, ou simplement mieux le distinguer du sexe ? Avec une problématique forte : Comment concilier la reconnaissance des réalités biologiques avec la lutte contre les inégalités liées au genre, en trouvant un équilibre entre un relativisme propre à notre époque et un essentialisme radical ?

Dans ce contexte dramatique, je souhaite revenir sur cette question, même si elle a déjà donné lieu, entre philosophie et sociologie, à quantité d’essais, de colloques et d’interventions où tout a été dit – y compris les pires bêtises. Et en me demandant si, plus modestement, on ne pourrait pas en dire des choses moins savantes, moins définitives, mais de bon sens, et sans trop jouer sur les mots ou jargonner à dessin. Car le bon usage des mots et des concepts n’est pas seulement le présupposé de tout travail philosophique – c’est aussi ce qui distingue parfois la philosophie de la sociologie. Mais surtout, aborder des sujets complexes exige un travail de simplification, afin de rendre intelligible son propos. Sans cette exigence d’être compris par un maximum de gens, on réserve son travail à une élite, une caste (souvent d’intellectuels fonctionnarisés), et on joue de manière perverse le jeu du pouvoir. Et si j’insiste autant sur la nécessité d’un langage accessible, c’est en pensant à Judith Butler qui, dans « Trouble dans le genre », fait le choix radical inverse et l’assume. C’est cet ouvrage qui me servira aujourd’hui de trame à cette réflexion : comment distinguer sexe et genre ? Quels sont les enjeux politiques de cette distinction ? Enfin, quelles en sont les applications concrètes dans le droit, le sport, l’éducation ?

Sexe et genre, deux réalités distinctes.

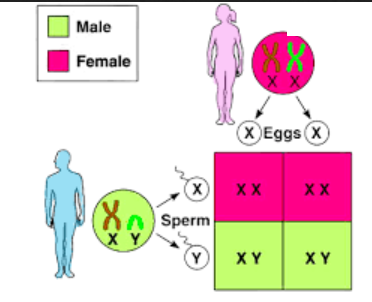

Plutôt que de débuter par le sexe, déterminé par l’identité chromosomique, l’anatomie et les hormones, parlons du genre, cette construction sociale qui nous est attribuée. Sans m’inspirer trop directement des travaux de la philosophe (ou sociologue ?) militante américaine – une intellectuelle profondément marquée par un courant de pensée français (Lacan, Derrida, le structuralisme de Lévi-Strauss) – je conçois bien qu’il faille distinguer sexe et genre. La question de la sexualité mérite, elle, d’être réfléchie sur un autre plan – d’où ce titre : sexe, genre et libido. Précisions déjà que la lecture de Butler m’avait beaucoup marqué, notamment par cette idée : « le genre n’est pas ce que l’on est, mais ce que l’on fait » – et parfois heurté. Dans son célèbre ouvrage, elle interroge le genre en convoquant nombre de féministes et divers contestataires de l’ordre phallocratique et hétérosexuel dominant, afin de réaliser une « enquête généalogique » exhaustive de ce concept de genre inventé dès les années 50 par John Money dans son étude sur l’identité de genre. Et cette exhaustivité des points de vue rend cet ouvrage indispensable, mais difficile. Car parfois on pourrait croire qu’elle adhère aux thèses qu’elle expose et semble défendre. Heureusement, elle admet (et j’y reviendrai peut-être) que « dire que le genre est construit ne revient pas à dire qu’il est une illusion ou un pur artifice ». Elle semble donc se situer assez justement entre deux excès : ni essentialisme (tout est naturel) ni constructivisme radical (tout est construit). Développons…

Ce concept de genre – Simone de Beauvoir écrivait dans « Le Deuxième Sexe », « on ne naît pas femme : on le devient » – reste très marqué par son usage aux États-Unis, en résonnance avec la religion woke et les combats des minorités LGBTI+ ; un sigle à rallonge qui regroupe des exigences de natures différentes, voire contradictoires, soit sexuelles (lesbiennes, gays ou bisexuelles) ou de genre (Transgenre ou Intersexe). Mais revenons au concept de genre. Comment ne pas voir que sa détermination relève du champ politique et religieux ? Les rapports de force entre hommes et femmes questionnant le principe démocratique d’égalité : dans les années 50, on attendait des femmes qu’elles soient mères et ménagères ; aujourd’hui, cette norme sociale a évolué. Et c’est le point central, ou du moins celui qui m’intéresse et mobilise beaucoup de féministes. On connaît le sort qui est fait aux femmes en Afghanistan ou en Iran ; on sait aussi que les communautés magrébines immigrées en France rejettent sur ce point la modernité occidentale. Le christianisme, comme l’Islam, est phallocratique – Dieu et Jésus, bien qu’asexués, sont du genre masculin. Il ne peut y avoir de papesse, et les prêtres, interdits de sexualité, semblant assignés à un troisième genre, ne peuvent se marier ou procréer.

Or comme le genre est traditionnellement déterminé à la naissance par l’identité sexuelle, on distingue rarement genre et sexe, et les formules homme-mâle ou femme-femelle peuvent sembler des pléonasmes. Rajoutons qu’il est impossible d’objectiver le genre, autrement qu’en le rattachant au sexe, du moins pour l’immense majorité des individus. Rappelons aussi que la nature produit des êtres psychologiquement sexués – une réalité que certains contestent en mettant en avant des cas très particuliers, des exceptions qui ne font pas la règle. Pourtant, élever un garçon comme une fille, en le forçant à adopter un genre qui n’est pas le sien, produirait un être névrosé, ni masculin ni féminin.

La distinction entre une détermination génétique et un statut social à dimension culturelle – entre le naturel et le social – est, non seulement éclairante, mais aussi utile pour comprendre les rapports entre les sexes et défendre les femmes victimes d’une masculinité mal vécue ou mal gérée. Le genre a permis de dénoncer des inégalités : écarts de salaires, violences, répartition des tâches. Car si on ne peut changer la nature – qu’on peut même défendre comme telle, comme amorale –, on peut en revanche modifier les lois et les normes sociales pour plus de moralité, d’égalité et moins de violence. Par exemple, on a pu offrir aux femmes le droit de vote ou leur ouvrir de nouvelles professions. Mais on peut aussi se demander si apprendre aux enfants la différence entre genre et sexe, c’est leur donner plus de liberté ou les perturber dans leur puberté. Interrogez des sociologues sur ce point et vous n’aurez que des avis très tranchés, mais contradictoires, ce qui prouvera au moins que la sociologie n’est pas une science.

On pourrait évidemment imaginer plusieurs genres. Par exemple, dans l’Antiquité et au Moyen-âge, l’eunuque, qui ne pouvait engendrer, mais qui pouvait avoir des relations sexuelles, aurait pu être considéré, si le concept de genre avait été développé, comme un troisième genre : « Un homme qui n’est pas homme, et qui est homme pourtant… », selon l’énigme du Scoliaste rapporté par Cléarque. Il en va de même pour les prêtres, dont j’ai déjà parlé. On pourrait encore considérer « à part » les nouveau-nés au sexe « génétiquement équivoque » (1,7% de la population selon l’ONU) ou des êtres hermaphrodites reconnus comme tels.

Ce que je viens de dire n’est donc pas contradictoire avec les travaux de Judith Butler, développés au début des années 90, expliquant, non pas que le genre nierait le sexe, mais qu’il le dépasse et le contraint. Pourtant, elle semble parfois reprendre les idées structuralistes, donnant l’impression que le genre efface, gomme le sexe, au point de le faire disparaître… comme si cette réalité gênait. Ou bien se contente-t-elle de citer, avec trop d’empathie, des autrices comme Luce Irigaray, qui a pu écrire que « La femme n’a pas de sexe » ou Julia Kristeva : « A proprement parlé, on ne peut pas dire que les « femmes » existent » ? Il s’agit là d’une extrapolation de la vision structuraliste, réduite à l’idée que l’humain ne pourrait être appréhendé qu’à travers les structures sociales qui le façonnent – et qu’il façonne en retour. Selon cette logique, l’humain n’existerait pas en état de nature, et rien de naturel chez lui n’aurait de réalité : ni son sexe ni la couleur de sa peau. Il y aurait donc que des individus de genre féminin, ou masculin dans des réalités sociales essentiellement bigenrées, mais phallocratiques et structurées par la famille. On ne serait donc femme qu’en tant qu’amante, mère et épouse, réellement ou virtuellement, et dans une norme hétérosexuelle.

Pourtant on doit pouvoir aussi admettre que certaines réalités naturelles ne peuvent être effacées ou supplantées par des constructions sociales ou politiques. Par exemple, même si nous ne vivons qu’en groupes sociaux, nous sommes ontologiquement différents des abeilles, des grands singes, des loups. Notre reproduction sexuée, la couleur de notre peau ou de nos yeux, notre âge… sont autant de données naturelles indéniables.

La société, quant à elle, continuera toujours de distinguer l’homme et la femme – et c’est aussi, comme je l’ai dit, une affaire de désir. Et l’État fera de même, ne serait-ce que pour gérer les identités et mettre sur pied des politiques familiales ou natalistes. Sans enfants, après tout, il n’y a plus de sociétés. Reste que le genre, bien que déterminé par le sexe, est construit indépendamment de lui. Il crée, non seulement une asymétrie, mais une hiérarchie, et cette hiérarchie des genres est à la foi de dimension juridico-politique et culturelle, mais aussi symbolique. Elle s’exprime par des oppositions comme nature/culture, corps/esprit, passif/actif, pénétrée/pénétrant, femme/homme, etc. Le genre impose donc une norme, comme tout code de conduite. Or, qui dit imposition, dit oppression et violence. Cela justifie des combats politiques pour modifier cette hiérarchie, voire pour abolir l’idée même de genre – sachant que tout rapport, même de désir, est rapport de force.

Mais où tout cela nous mène-t-il ? En quoi la question du genre est-elle devenue un enjeu de société, c’est-à-dire politique ?

Une petite minorité de gens – celle-là même contre laquelle militait Charlie Kirk – souhaiteraient que le genre ne soit plus lié au sexe. D’autres veulent purement et simplement faire disparaître cette notion de genre, culturellement construite : détruire le genre pour supprimer l’oppression de genre, plutôt que de tenter de lutter contre l’oppression sans abolir le genre… Mais comment imaginer détruire le genre ? Cela supposerait que la société – et donc l’État –, dans une idéologie proche de la laïcité ou de l’antiracisme, refuserait désormais de le prendre en compte. Or, refuser de reconnaître les religions ne les fait pas disparaître, et refuser le racisme ne supprime ni la notion de race ni le racisme lui-même. On ne peut donc ignorer que les gens ont une identité sexuelle, une libido, et que, considérant leur sexe, ils doivent pouvoir réinventer leur genre. Le genre, après tout, est la manière dont on considère le sexe de l’autre, entre réalité biologique, fantasme et conditionnement.

Je vois une autre raison de ne pas supprimer le genre : ce serait une démarche stérile et vaine. Si notre réalité sociale est bien structurée par le langage – qui nous impose, plus qu’un mode de pensée, un cadre politique qui installe des rapports de force –, alors il faudrait agir d’abord sur le langage ; et plus précisément comme on a essayé de le faire sur le genre des mots pour le dire. Non seulement passer par l’écriture inclusive, mais rendre neutre, pour les neutraliser, les mots ; « un » et « une » disparaissant, comme « le » et « la », « il » et « elle », etc. Ce qui n’a aucun sens, sauf à inventer une novlangue orwellienne, à rompre avec nos traditions littéraires, jeter notre culture aux poubelles de l’histoire – alors même que l’on regrette que les gens ne lisent plus. Cela me rappelle une autre fausse bonne idée, l’invention de l’espéranto, qui, quoi qu’on en dise, ne fonctionne toujours pas.

Néanmoins, le genre reste une discrimination, au sens premier du terme. Combattre cette discrimination, c’est tout simplement vouloir éradiquer le genre pour ne conserver que le sexe. Ce projet politique, qui traverse tous les courants, ne peut qu’aboutir à son juste contraire. Comme les militants antiracistes qui finissent souvent par sombrer dans le racialisme, qui n’est qu’une autre forme de racisme. Et ces minorités, mal dans leur genre, qui veulent s’affranchir d’un cadre genré dans lequel elles ne se reconnaissent pas, finissent par renforcer l’idée même de genre en exigeant d’en changer. De même une certaine gauche, très favorable aux minorités LGBTI+, militante pour le mariage pour tous et prête à « troubler le genre », lutte contre la violence des normes sociales qui assignent chacun à un statut, mais font aussi nation, et qui par ailleurs, prétendant combattre le racisme, tout en cédant à l’antisémitisme, est la première à renvoyer les Français de souche à leur « privilège » et à les assigner à un statut de « mâle blanc occidental ». En les accusant d’être nécessairement racistes et colonialistes, donc criminels… Quant au féminisme, c’est lui qui risque de payer le prix fort de cette tentative de déconstruction du genre. Le féminisme historique – celui qui obtint pour les femmes le droit d’aller à l’université, puis de voter – se heurterait à une vraie difficulté si l’on niait l’existence des femmes. Soit que l’on considère que le sexe n’existe plus, aboli par le genre, soit que le genre lui-même serait contesté comme cadre aliénant. Dans les deux cas, il n’y aurait plus, selon ces militants, ni femmes, de sexe ou de genre, donc plus de sujet au féminisme, qui ne s’en remettrait pas.

Redisons-le, comme en synthèse anticipée, que le problème sexuel, qui est de nature identitaire, avec une dimension légale et biologique, le problème du genre, politique, avec sa dimension culturelle et/ou religieuse, enfin le problème de la sexualité, psychologique, et de dimension morale ou philosophique si l’on veut, sont tous trois de natures différentes. Et si j’écris « problème », c’est qu’à lire l’enquête généalogique de Judith Butler, il semble bien que tout fasse problème.

Quant à la sexualité…

Pour compléter cette longue présentation, on doit aussi évoquer la troisième dimension, libidinale, qui fait que chacun, mâle ou femelle, homme ou femme, peut se sentir attiré sexuellement par des personnes de même sexe ou de sexe opposé, ou par les deux, ou bien encore par d’autres pratiques. Et quelle que soit sa virilité ou sa féminité, car on sait bien qu’on peut être un homme, bien dans son genre, viril, et aimant les autres hommes. De même une femme. L’exemple antique étant intéressant. Et on peut se demander si parfois l’envie de changer de genre n’est pas aussi liée au désir qu’on ressent pour des personnes de son sexe, et pour reproduire en couple avec eux un schéma « hétéro », donc normé. Bien que, personnellement, je ne vois pas nécessairement de rapport causal entre genre et désir.

Mais pour déjà conclure ici, il conviendrait dorénavant, et notamment dans tous les textes normatifs ou règlementaires, ou dans certains débats, de mieux distinguer le sexe et le genre, de ne plus confondre les deux sous les termes génériques d’homme et de femme, mots qui devraient être réservés aux concepts de genre ; et, pour parler de sexe comme forme de détermination biologique, de parler d’individus de sexe masculin ou féminin. Et surtout de revenir, pour s’y tenir, à une forme de rigueur intellectuelle, ce qui n’est par exemple pas toujours le choix de Judith Butler quand elle documente et reprend certaines analyses – je ne dis pas qu’elle y adhère.

Mais plus concrètement, dans quel mur cela nous mène-t-il ?

Aujourd’hui, mais comme hier, certains peuvent se sentir mal à l’aise dans une société qui continue à mal considérer les homosexuels, même si les choses ont beaucoup et positivement évolué, au moins en Occident. Car dans beaucoup d’autres sociétés l’homosexualité est encore un crime puni de mort. Mal dans leur corps, mal dans leur genre, ils désirent en changer. Et c’est vrai qu’il est parfois pesant de se faire renvoyer à sa nature, surtout si l’on vit mal ce que l’on est ; et parfois au point de souhaiter modifier son apparence en se travestissant, ou en transformant son corps, soit de manière cosmétique (modifier la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau), ou biochimique (modifier sa pilosité, le développement de sa poitrine, son équilibre hormonal), ou même par des moyens chirurgicaux (modifier plus radicalement son visage, la forme de son sexe). Et bien que je pense que l’on devrait plutôt essayer d’accepter ce que la nature nous a donné : notre sexe, notre taille, la couleur de notre peau, nos goûts… Mais c’est parfois difficile, voire insurmontable. Aussi revendiquent-ils la liberté de changer de genre. Mais peut-on parler de liberté, quand il s’agit d’adopter dans l’espace public une attitude hors norme, et que l’État ne sait pas gérer ? Le genre étant induit par le sexe, quel sens cela aurait-il, et comment imaginer que l’État, qui ne sait que classer, dénombrer, et qui a besoin de catégoriser, et le fait à l’excès, puisse gérer un tel trouble identitaire ? Et une petite minorité, dans un espace démocratique, a-t-elle le droit d’imposer une modification d’une norme largement majoritaire ? Si la dictature majoritaire est problématique, celle d’une petite minorité l’est plus encore. Mais imaginons néanmoins qu’on accorde aux gens ce droit de changer ce qui peut l’être et qu’on sache « gérer » les transgenres – en France, depuis 2017, le changement de genre ne nécessite plus de preuve médicale –, en prenant légalement en compte l’identité de genre. Pourquoi l’État devrait-il les y aider ? Si certains, une toute petite minorité, souhaitent changer leur apparence et revendiquent aussi le fait d’être reconnus, non pas selon leur sexe génétique et anatomique, mais selon un genre qu’ils auraient choisi, cela nécessiterait de faire évoluer juridiquement notre contrat social, afin qu’en droit, on puisse reconnaître à un humain un genre différent de son sexe, voire de créer d’autres genres, ou peut-être d’abandonner la distinction de genre. Mais surtout, il faudrait faire évoluer radicalement les habitudes :

« Bonjour Monsieur !

- Mais non, moi c’est madame…

- Oh, pardon ! »

Et puis, si l’Etat, au moins en France, ne prend pas en compte la religion, ou l’appartenance politique, pourquoi devrait-il prendre en compte le genre ?

Ce débat mérite d’être tenu, mais comment imaginer trouver un accord dans une nation travaillée par des enjeux identitaires religieux, chrétiens ou musulmans.

Et puis, beaucoup d’entre nous (au moins après 1968, moins maintenant) revendiquent le droit d’une liberté de mœurs sexuelles. Sachant que, pour reprendre cette formule un peu triviale, la liberté sexuelle des uns s’arrête là où commence celle des autres : liberté de consentir ou pas à l’échange sexuel. Et puis la paix sociale, l’ordre public, les « bonnes » mœurs… Diogène, qui théâtralisait son enseignement philosophique, aurait, si l’on en croit la tradition, fait l’amour avec sa compagne en public. Mais il s’agissait moins de troubler la paix publique que de bousculer les mentalités. Mais la question ne s’arrête pas là, car le mariage civil est un peu à la sexualité, ce que le genre est au sexe. Car on imagine bien que le mariage n’est pas sans lien avec les préférences sexuelles. Et on peut remarquer que si l’État français conçoit maintenant le mariage entre deux personnes de même sexe, elle n’accepte pas encore la polygamie – qui est pourtant pratiquée assez fréquemment dans certains de nos quartiers où l’on marie de force des gamines de 13 ans. Et comme l’État reconnaît ici le droit de chaque individu à changer de genre, on verra des mariages « traditionnels » entre un homme et une femme, reconnus comme tels, mais qui seront peut-être deux individus de même sexe, mais pas du même genre. D’où un vrai casse-tête juridique.

Et aussi cette autre difficulté de concilier une politique de lutte contre les discriminions de genre – en la justifiant comme une lutte pour l’égalité des hommes et des femmes –, avec les exigences de l’Islam, et le désir d’une infime minorité de changer de genre. Car effacer le genre ne fera pas l’affaire des personnes qui fantasment sur cet autre sexe dans lequel ils travaillent à se faire reconnaître. Le garçon d’Elon Musk, Vivian, accepterait-il que le genre féminin disparaisse ?

Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que ces débats qui peuvent paraitre théoriques ont des conséquences très concrètes, notamment dans le droit, le sport ou l’éducation.

Sur nos cartes d’identité ou de sécurité sociale, les services de l’État reprennent notre sexe – masculin ou féminin. Il va devenir urgent d’expliquer et de justifier que cette distinction est sexuelle et non de genre, et qu’il s’agit pour l’État, afin de bien « gérer » la population, de définir, à sa naissance, et de manière non exhaustive, l’identité de l’individu : son nom de naissance, ses date et lieu de naissance, son identité biologique, parfois ses empreintes digitales – mais ni son genre ni sa religion. En conséquence, si l’on accepte qu’au terme de modifications cosmétiques, biochimiques ou chirurgicales, ou sans la moindre de ces modifications, une personne demande à changer de genre, ou à cesser d’être quoi que ce soit de la sorte, et que l’État l’accepte conformément à un droit qui a ou aurait évolué, il ne devrait pas y avoir de changement de sexe, mais des hommes mâles, femelles ou neutres, et des femmes, pareillement.

Quant à la question de savoir si l’on peut accepter que des délinquants ou des criminels ayant « changé de sexe » soient emprisonnés avec des personnes du sexe qu’ils revendiquent… Sachant que la séparation de sexes me parait ici pertinente, il conviendrait de rappeler que si on peut changer de genre, on ne peut changer de sexe ou d’espèce et prétendre modifier sa signature chromosomique ou génétique et devenir un chien, une poule. Et que la ségrégation en prison est bien établie en fonction du sexe et non du genre. Les prisons américaines ont commencé à placer les détenus transgenres selon leur genre et non leur sexe. Ce qui est plus qu’une aberration, une folie.

Et la troisième question que je survole – c’est un peu la même – est celle du sport. On sait que les femmes trans (la nageuse transgenre Lia Thomas) ont, après leur transition, un avantage physique résiduel sur les femmes de naissance. Mais le CIO ne voit pas cela comme cela.

Et rajoutons encore cela : on nous parle, afin d’améliorer notre système de retraite, d’une nécessité d’améliorer l’égalité homme-femme. Mais qu’appelle-t-on alors un homme, une femme ? Il serait temps que les députés répondent à cette question à laquelle Donald Trump, bien soutenu par Charlie Kirk, dans son discours d’investiture, et dans un décret qu’il a immédiatement signé, a répondu « There are only two sexes, male and female » ; et que le sexe est attribué à la naissance, en fonction des cellules reproductives ; s’appuyant sur le travail des « Centers for Disease Control and Prevention » définissant le sexe comme « l’état biologique d’un individu comme un homme, une femme, ou quelque chose d’autre. Le sexe est affecté à la naissance et associé à des attributs physiques, tels que l’anatomie et les chromosomes ». Insistons, la biologie est claire, un individu mâle est capable, sauf insuffisance, de « produire des gamètes motiles dans le cadre de la reproduction sexuée anisogame ». Pardon pour ce charabia scientifique, mais rigoureux. Et restons-en là : le genre est une construction sociale et politique quand le sexe est une donnée biologique. Attachons-nous à travailler à l’égalité de droit entre hommes et femmes, et tentons de libérer les femmes de la tutelle masculine et de faire évoluer nos sociétés vers moins de masculinisme – quitte à combattre sur ce point l’islamisme. Et attachons-nous à dire que ce que la nature a fait peut parfois être amélioré, mais doit être accepté. Même si demain la science est capable de fabriquer des individus sans passer par un rapport coïtal, en troublant plus encore le genre, voire des individus qui seront des espèces nouvelles bricolées à partir de gènes humains et non humains. Comme l’écrit Camus : « Un homme, ça s’empêche ». Sauf que la réalité de la politique et du commerce montre que non.

Et pour trouver une conclusion à cette tentative de défendre la réalité asymétrique des sexes comme une richesse, et le concept de genre comme un outil afin de soutenir l’idée féministe qu’il faut travailler à supprimer la hiérarchie des genres, tout en libérant la sexualité de nombreux préjugés, je voulais déjà remarquer qu’un livre comme « Trouble dans le genre » ne pouvait être écrit que par une femme. Et que le même sujet aurait été traité différemment par un homme. Mais surtout que ce qui se joue ici, c’est l’existence même d’une civilisation et de nations aux valeurs et normes communes. Et que donc toute innovation sociale devrait passer par un débat parlementaire précédant un référendum. Je ne commenterai pas « Le choc des civilisations » de Samuel Huntington, mais je suis convaincu que seules les nations assez solides autour de valeurs identitaires communes pourront faire les sacrifices nécessaires à leur survie. Autrement pourquoi se battraient-elles ?

Le sexe est une réalité biologique commune à tous, le genre une construction sociale partie prenante de notre culture, mais qui doit évoluer à son rythme. Les ignorer ou les confondre mène à des impasses. Les opposer ou les instrumentaliser tout autant. Quant à la sexualité, laissons les gens la vivre dans leur sphère intime, sans vouloir la légiférer, la moraliser, et sans accepter qu’ils nous la mettent sous les yeux.