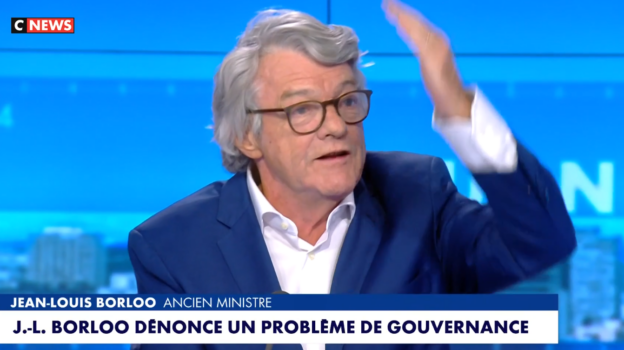

J’écoutais hier, sur une chaîne d’information, Jean-Louis Borloo plaider pour une réforme fédéraliste comme remède aux désordres que traverse la France. J’ai eu envie de lui répondre, car l’homme est brillant, visiblement passionné, et nous manquons cruellement de débats de qualité.

Il s’est longuement attardé sur la crise actuelle — un préalable nécessaire à toute proposition de solution. Il a parlé de « faillite », rappelant qu’une entreprise en faillite ne souffre pas seulement d’une crise de liquidités, mais d’un dysfonctionnement global. Une comparaison que je ne reprendrais pas totalement à mon compte, mais qui, venue d’une personnalité de son expérience, renvoie certains députés « Ensemble » à leurs contradictions.

J’en entendais une, récemment, plaider contre la dissolution parlementaire et nous expliquer que « ça ne va pas si mal », que la crise est surmontable, et qu’il faudrait plutôt s’entendre dans le cadre d’une coalition « à l’allemande ». Mais Jean-Louis Borloo, lui, préfère « renverser la table ». Après ce constat asséné à coups de marteau, il en est venu à diagnostiquer un mal structurel : notre système n’est ni vraiment centralisé, ni complètement décentralisé. Résultat, à force de niveaux de décision superposés, on s’occupe de tout sans rien maîtriser. Il en a donné des exemples, il a raison sur ce point. Et, en conclusion, il en appelle au fédéralisme : un système à inventer, où l’État ne s’occuperait que du régalien, laissant le reste aux régions. Une idée si séduisante que 60 % des Français y seraient favorables, selon un récent sondage.

Je suis contre. Mais encore faut-il l’expliquer.

Jean-Louis Borloo escamote — car il est trop fin pour l’oublier — un point essentiel : cette réflexion ne peut se limiter au cadre national. Elle doit intégrer la question européenne et notre vassalité croissante à la Commission de Bruxelles.

C’est là que réside ma réticence principale, même si je crains aussi que ce fédéralisme ne coûte cher au contribuable. Celui-ci serait d’ailleurs traité différemment selon les régions, posant une question constitutionnelle majeure : l’égalité des Français devant l’impôt. Sans doute créerait-on des emplois… mais des emplois de fonctionnaires, sans création de richesse ni de valeur ajoutée.

Même si les régions fédérées, en prélevant des impôts locaux, assuraient leurs nouvelles missions, l’État continuerait de s’immiscer partout. Il ne réduirait ni son train de vie, ni le nombre pléthorique de ses agences et fonctionnaires, ni les impôts qu’il perçoit. Mais ma critique va plus loin.

Notre culture politique, celle qui a fait notre grandeur, repose sur le centralisme d’un État souverain. Pourtant, sous la pression des européistes et des internationalistes, notre classe politique prône la disparition de cet État. Celui-ci a déjà abandonné une partie essentielle de ses prérogatives : à la technocratie bruxelloise, aux grandes entreprises aux ancrages nationaux fragiles, et bientôt, à une Europe qui ne cache plus ses ambitions impériales.

Le débat sur l’État de droit est biaisé, car la souveraineté et la démocratie — foulées au pied chaque jour par nos parlementaires — en sont les fondements. Notre État ne contrôle plus ses frontières, ni ses flux migratoires. Il ne maîtrise plus son économie depuis qu’il a renoncé à sa monnaie pour un mark rebaptisé « euro », ni sa capacité à fixer le prix de son énergie, partie des coûts de production. Il ne décide même plus des traités commerciaux qu’on lui impose. Bientôt, il n’aura plus de diplomatie, plus de défense, et deviendra invisible.

Pire : la Commission européenne s’est arrogée, sans légitimité constitutionnelle, le droit de mener sa propre diplomatie. Elle a embauché, pour la diriger, un clone d’Ursula von der Leyen, et cette dernière s’invite aux réunions sur la défense comme un chef d’État. L’UE s’est octroyé ces pouvoirs comme une grande, mais elle n’a de grand que ses prétentions.

Demander à un État déjà vidé de ses pouvoirs par le haut (Bruxelles) de se départir du reste par le bas (les régions), c’est accélérer sa disparition. Avec un peu d’humour, on pourrait dire qu’après avoir enlevé le haut, on lui demande d’enlever le bas… et à révéler que le roi est nu et son corps décharné.

Jean-Louis Borloo prétend que c’est le « sens de l’histoire ». Mais, faute d’être déjà écrite, cette histoire n’a aucun sens. L’idée d’une Europe continentale n’est pas nouvelle : elle aurait pu être française, imposée par le sabre de Napoléon, ou allemande, sous le joug d’Hitler. La partie n’est pas jouée.

Le fédéralisme qu’on nous propose ressemble étrangement à un « machin » : un empire européen dominé par une Allemagne réarmée, un nouveau Reich dont les länder seraient dirigés depuis Bruxelles par les successeurs de la chancelière Ursula von der Leyen. Remarquons qu’Emmanuel Macron, le plus européiste de nos présidents, a proposé de partager notre siège au Conseil de sécurité de l’ONU avec l’Allemagne, puis d’européaniser notre dissuasion nucléaire. En somme, il s’agit de rendre à l’Allemagne ce que le général de Gaulle avait bâti pour défendre notre indépendance.

Ce projet fédéraliste conduira à la disparition de la France, à la fois comme État, vidé de sa substance, et comme nation, diluée dans un ensemble sans âme. N’a-t-on pas entendu Macron affirmer que « la France n’a pas de culture » ?

Enfin, à la question « Comment faire ? », Borloo évoque la Pologne de Solidarnosc : un processus populaire, inattendu, révolutionnaire. Mais la France n’est pas la Pologne, et pour deux raisons.

D’abord, le peuple français n’est pas révolutionnaire — ce que Jean-Luc Mélenchon doit regretter. Les Parisiens ont bien pris la Bastille, mais dans des conditions bien particulières. Ensuite, l’État français, grâce à une fonction publique nombreuse et dévouée, a toujours « tenu » le peuple. Les Gilets jaunes en ont fait l’amère expérience. Et continue dans ce désordre si évident à le tenir.

Les dernières initiatives de la Commission européenne (comme l’identité numérique) visent d’ailleurs à transformer l’UE en un empire à la chinoise. Un jour, les manifestations non autorisées place de la République seront peut-être réprimées comme celles de la place Tiananmen.

Si une politique doit être cohérente et globale, elle ne peut se décider ni à Bruxelles ni dans des capitales régionales. Elle doit se penser à Paris, ou ne sera qu’un leurre de plus.

Pour conclure avec une pointe d’ironie : le fédéralisme à la française risque de nous laisser avec le corps nu d’un roi décharné… et émasculé.

Peux-tu m’aider à corriger un article politique pour mon blog : cohérence, syntaxe, en conservant un ton humoristique ou acerbe ?