On célébrait donc en janvier le quatre-vingtième anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Une occasion nécessaire de nous souvenir de la Shoah, d’en parler à des jeunes qui ne connaissent rien de ce drame majeur et matriciel. Je lis d’ailleurs avec effroi que 46% des jeunes Français âgés de 18 à 29 ans n’ont jamais entendu parler du mot « Holocauste » ou « Shoah ». Comment le croire ? Et connaissent-ils Staline ou Pol Pot ? On parle souvent de la faillite de l’École, la preuve est faite. C’est aussi une occasion de se reposer la question du mal, notamment du mal absolu. Mais je sais bien qu’Hannah Arendt, dans son livre sur le procès Eichmann, a dit l’essentiel.

Mais je ne souhaitais pas aller aujourd’hui sur ce terrain, mais parler d’autre chose. J’entends les médias de droite se réjouir que la France, comme de plus en plus de pays d’Europe, penche à droite : Raz de marée, submersion, le terme est à la mode ; et que la gauche est une idéologie faillie. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Ni que la gauche, notamment l’extrême gauche, ce soit nécessairement un nouveau fascisme. Non, je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Car il faut rappeler que depuis la Première internationale, il y a deux visions du socialisme qui s’opposent comme peuvent s’opposer des frères ennemis. À tel point que dès la Seconde internationale, l’un avait éliminé l’autre. Et que cette guerre fratricide a pris un tournant réellement dramatique lors du premier front populaire, et précisément dans le cadre de la guerre d’Espagne. Revenons-y…

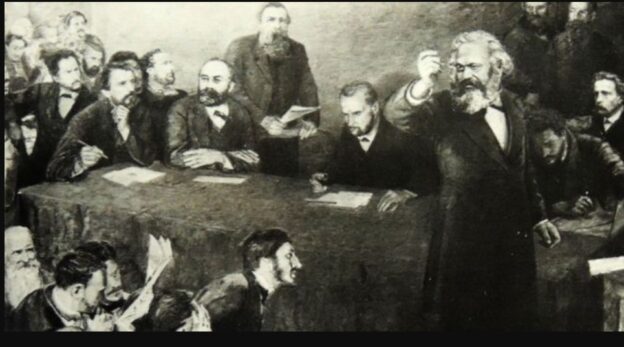

Dès la naissance du mouvement socialiste, deux conceptions se sont opposées violemment. Faut-il rappeler que cette Première Internationale, fondée le 28 septembre 1864 au Saint-Martin’s Hall de Londres, avait pour objet de créer une Association Internationale des Travailleurs (AIT) à l’initiative des ouvriers français, anglais, allemands et italiens. Tous unis contre la bourgeoisie.

Mais très vite, dès 1969, un divorce apparait entre, d’un côté les tenants d’une vision étatiste et collectiviste du socialisme, et de l’autre une vision antiétatiste et individualiste. Le mouvement se divise alors, comme un pacte à l’encre à peine sèche que l’on déchire, entre partisans de Karl Marx favorables à un centralisme démocratique et tenant de la création de partis politiques, et les « antiautoritaires » réunis autour de Mikhaïl Bakounine et défendant la vision proudhonienne de la démocratie. Naissent ainsi deux mouvements, communisme et anarchisme.

Mais tout de suite, dès 1871, la défaite de la Commune de Paris et la répression qui s’en suit affaiblissent considérablement les anarchistes, qui préfèrent souvent se nommer libertaires, et rendent définitive la rupture entre les deux mouvements. Élysée Reclus, libertaire pacifiste, féministe, écologiste avant l’heure – le mot n’existe pas encore –, végétarien et accessoirement naturiste, un scientifique internationalement reconnu et apprécié, est pris les armes à la main, mais sans qu’il s’en soit servi.

Bakounine est exclu par le congrès de La Haye en 1872. Et puis, plus tardivement, cette aventure espagnole…

Le Front populaire est créé en 1936 en France, la même année qu’en Espagne, et pour les mêmes raisons : gagner les élections. Le « Frente Popular » nait à l’initiative de Manuel Azaña en janvier 1936. Il regroupe beaucoup de mouvements de gauche : Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), l’Union générale des travailleurs, le Parti communiste d’Espagne, le Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM), divers partis républicains, des indépendantistes galiciens et catalans, les anarchistes de la Confédération Nationale du Travail. Puis la guerre d’Espagne va s’engager en 1937 et opposer les forces de gauche aux fascistes. Mais Staline, voulant privilégier le Parti Communiste au détriment de toutes autres forces de gauche et préférant prendre le risque de la victoire de Franco, demandera aux forces communistes de retourner leurs fusils contre les anarchistes et le Parti ouvrier d’unification marxiste. Orwell, qui a bien failli y laisse sa peau, a bien raconté ce fratricide dans « Hommage à la Catalogne ».

Dès lors les deux frères vivront leur vie, le premier ayant eu effectivement beaucoup d’enfants, et le second restant quasiment stérile. D’un côté une filiation « riche » : Staline (25 millions de victimes), Mao (au moins 50 millions de morts selon l’historien Frank Dikötte), Pol Pot (un génocide de près de 2 millions d’âmes – certaines sources évoquent plus de 3 millions). Hitler a, lui, tué 5 à 6 millions de juifs. De l’autre côté de cette fratrie, pas de parti politique, pas d’expérience politique à citer. On ne peut que mettre en regard des intellectuels, opposer Camus à Sartre ou bien citer Orwell, Hanna Arendt, aujourd’hui, d’une certaine manière, Michel Onfray, des gens de gauche qui défendent une démocratie anticommuniste, antitotalitaire, antiétatique, libertaire, et pourquoi pas souverainiste et attachée à une forme de nationalisme ouvert au monde. Et dont les valeurs pourraient être – c’est moi qui le propose ainsi – Liberté, responsabilité, solidarité. Une gauche, authentiquement de gauche, c’est-à-dire proche de ceux qui travaillent dans les conditions les plus difficiles et pour de faibles salaires, mais radicalement opposée au mélenchonisme qui n’est qu’un néomarxiste autoritaire comme un autre, opposée aussi au socialisme du PS, un étatisme étroit et woke, aux Verts, ces Khmers verts qui ne sont que des caricatures écologistes à la façon de l’ADEME qui veut se mêler de la façon dont on lave ses slips et ses soutiens-gorges. Et c’est à cette gauche libertaire que je reste fidèle, sachant que je crois que la disparition de l’état, ce mal nécessaire, comme la liberté, comme la démocratie n’est qu’un horizon que l’on qualifiera, selon ses choix, soit d’idéal soit d’une utopie, comme la cité de Dieu pour les chrétiens si l’on veut. Et rappelons que ce que souhaitent les libertaires, et notamment ceux absolument opposés à la violence, ce n’est pas le désordre, mais un ordre sans État. Proudhon le dit ainsi : « L’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir ».