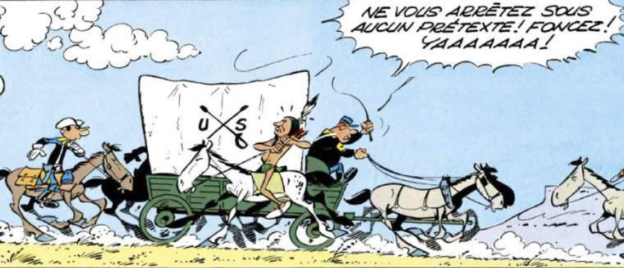

Ressortons cette image un peu puérile (illustration Willy Lambil), mais si édifiante : nos sociétés occidentales sont à l’image de ces chariots qui galopent vers un précipice où l’on sait qu’ils vont se précipiter, se pulvériser, menés à tombeau ouvert vers le gouffre par un attelage fou. Cet attelage à l’hubris dilatée, mais au regard rétréci par de larges œillères de cuir, c’est celui, médiatiquement chamarré, de la Bureaucratie et du Marché. Et aujourd’hui, ici, en France, le roulier est un jeune homme sans boussole, mais qui porte bien l’uniforme de sa fonction cochère.

Ce n’est plus qu’une question de quelques larges foulées, de quelques décennies galopantes avant la catastrophe fatale, la chute infernale dans le trou, une sorte de parousie de farce, celle de l’ange déchu tapi au fond du ravin, sous les ronciers. À moins que l’on se réveille un jour sans savoir que nous sommes déjà morts ; et nous continuerons alors à errer, comme des spectres, dans un monde sur lequel nous n’aurons plus aucune prise, dont nous ne ferons plus partie ; et je crois que certains en sont déjà là, des Malcolm Crowe qui ne peuvent plus être vus ou entendus que par un enfant doué d’un « sixième sens » (le film de Night Shyamalan). Les dégâts seront considérables, irréparables, mais cela pue déjà la chair en décomposition et le sang répandu. Et puis ces excréments rose bonbon dont la société du spectacle torche les murs entre lesquels elle nous assigne à une survie d’animal de rente… Car cet équipage infernal, incapable à cette allure de suivre une route carrossable ou d’éviter les obstacles dont il ne prend conscience qu’en les sentant rouler sous ses roues de bois cerclés de métal – l’acier froid de l’État, comme l’écrivait Simone Weil –, sème sur sa route chaotique les blessés et les morts, tous ces êtres à la chair et à l’esprit broyé, comme un ouragan vengeur sur une terre qu’il balaye.

Chacun le sait, ou du moins le pressent et le dit avec ses mots, parfois vulgaires, toujours en deçà de la vérité : « Tout fout le camp, c’est le bordel ! l’État n’a plus d’autorité… ». Il y a de ça, les choses se défont quand les liens se dénouent, les hiérarchies s’écroulent quand on découvre que le roi est nu ; et la morale se dissout dans l’Empire du bien, comme les priorités se perdent quand on perd de vue et méprise la vie, celle des bêtes comme celle des gens. Nous sommes résolument entrés dans une ère de décivilisation, c’est-à-dire de retour progressif à un certain état de nature, la nature en moins. Et puis, on est quand même passé de l’ère de la fronde à celle de la kalachnikov. Notre civilisation, après des hauts et des bas, avait connu son acmé, son solstice de juin si l’on préfère, – oui, je préfère, allez voir dans mes livres pour mieux comprendre –, mais depuis régresse comme un vieux qui perd sa tête et retourne à l’enfance, une enfance sans le charme qui faisait de cet âge un moment de grâce, mais avec toutes les tares de ce début de vie mal réglé, une lubricité puérile, une tendance au caprice, une forme d’incontinence morale.

On peut, on doit faire l’analyse de cette chute annoncée. Et ce n‘est pas le Pape qui la fera – lisez très attentivement ses acycliques d’une médiocrité consternante –, ce n’est pas la classe politique aveuglée par ses ambitions et incapable de s’intéresser à autre chose qu’aux sondages. Notre analyse ne peut séparer, dans ce lent processus délétère aux issues fatales, les actions du Marché et de l’État qui exploitent de conserve cette masse humaine formée par tous ceux qui paient déjà au prix fort cette décomposition que les médiacrates ou autres amuseurs télévisuels minimisent où nous cachent totalement : « Elle est pas belle la vie ? » D’ailleurs, parenthèse ouverte, la confiscation de la parole politique par des énarques encartés et des médiacrates appointés par l’oligarchie, ou, pire encore, le « pantouflage » qui permet à de hauts fonctionnaires, non seulement de mettre leur réseau d’influence au service de grandes entreprises, mais aussi de faire parfois des « allers-retours » entre les services de l’État et ces grands groupes qui décident de la façon dont on doit vivre, sont des exemples caricaturaux de cette pourriture de notre système ; pourriture qui n’empêche pas les spécialistes de la novlangue de parler de notre pays comme d’une « grande démocratie ». On pourrait aussi s’étonner que l’ENA forme de hauts fonctionnaires qui serviront, suivant les mêmes méthodes et le même mépris des gens – et pas seulement les « sans dents », ou « ceux qui ne sont rien » –, les organisations publiques et privées gouvernant totalement notre quotidien. Tiens ! je viens de recevoir une lettre de « l’Assurance maladie » m’invitant à me faire vacciner de la grippe et de la COVID, et donc à participer à la croissance des profits de l’industrie du médicament. De quoi je me mêle ? Je ne suis pas assez grand pour savoir ce que j’ai à faire ? Cette infantilisation permanente ! Ras-le-bol !

Décivilisation… Somme-nous bien en train (un train d’enfer) de changer de civilisation ? Non ! Ce qui s’annonce devant nos yeux ébahis de masochistes impuissants qui en redemandent – on sort quand même de la réélection d’un président détesté –, c’est une inhumanité, ou pour le mal dire : une civilisation inhumaine, c’est-à-dire une non-civilisation, le contraire même d’une civilisation. Car une civilisation, c’est un ensemble de valeurs supérieures acceptées par tout un chacun et qui permet, en pacifiant les rapports humains, de construire, dans des cadres nationaux, des espaces de justice et de paix, organisés par des règles d’autorité qui garantissent les libertés essentielles et permettent à tous d’espérer trouver son bonheur, de s’épanouir, de devenir, selon la formule antique, ce qu’ils sont… « Devenir ce que l’on est », le devenir en le découvrant, le comprenant, l’acceptant. Un bonheur jamais garanti, aux possibilités diverses et variées, mais qui ne serait pas structurellement impossible, interdit par les injonctions fortes et contradictoires, idéologiques ou religieuses d’un système totalisant, devenant chaque jour plus totalitaire. Constater ! Toute nouvelle mesure inventée par les technocrates est une charge financière de plus pour le contribuable consommateur, une nouvelle manne pour le Marché, et une nouvelle érosion de notre liberté. Souvenons-nous comment l’État a géré la précédente crise COVID…

Nous assistons à une forme de transvaluation. Les agents de mort politique que sont le Marché et l’État, et qui devraient être au service des gens et répondre aux besoins de la société, se sont émancipés du Peuple, au point de ne plus considérer les gens que comme des moyens pour leur propre développement, avant de les considérer comme un « problème » qu’il est urgent de confiner et d’éloigner des beaux quartiers et des cercles du pouvoir. L’individu devenu sujet (de gouvernement), puis problème… Et la formule de Bertolt Brecht vaut pour le Marché « Puisque le peuple a voté contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple ». Puisqu’attendre que les consommateurs achètent et payent les biens dont ils ont besoin ne suffit plus, il faut prendre directement (prélever automatiquement, à la source) leur argent par tous les moyens possibles et en faire des contributeurs mensualisés à la croissance du PIB, en contrepartie de vagues services de plus en plus immatériels et de moins en moins contractualisés – conditions générales de vente quasi inaccessibles sur des sites labyrinthiques. Le citoyen est mort avant même que d’exister, l’homme n’est plus, le consommateur ne devenant qu’un contributeur nu devant les agents d’un système qui le saigne : une prise de sang pour l’État, une autre pour le Marché, jusqu’à l’anémie, mais en s’assurant de la survie du donneur. Et j’insiste, on ne peut considérer la moitié ou le tiers du problème. La Bureaucratie qui n’assume plus ses fonctions régaliennes (défendre, éduquer, juger, soigner, garantir les libertés), pose problème. Le Marché qui a franchi le pas entre le troc plus ou moins élaboré (mon produit contre ton argent) et aujourd’hui le vol, voire le viol de plus en plus brutal, est un problème aussi prégnant. Mais que dire de leur association de malfaiteurs ! Et que dire encore, et de quatre, de cette triste farce : ils ont complexifié le monde, de manière démente, pour nous perdre à dessein – et ces desseins, on pourrait en reparler ; et aujourd’hui, ils se prennent les pieds dans le tapis et se révèlent incapables de gérer le monstre qu’ils ont créé. J’écoutais un jeune dealer expliquer : « No futur ! Je sais bien que je finirai en tôle ou une balle dans la tête… Mais j’ai pas d’autre choix … » Le citoyen est mort, car toute action politique est vaine dans notre prétendue démocratie, et l’individu n’est plus, car, sans avenir, il est incapable de se réaliser dans un monde où les richesses produites sont captées et gaspillées par un Système de prédation.

L’homme n’est pas seulement, comme le dit Aristote, un animal politique. C’est aussi un commerçant dans tous les sens du terme. Il n’existe, comme humain, que grâce au commerce qu’il entretient avec ses congénères. Et ce commerce, d’abord affectif, rapidement intellectuel, est aussi matériel. Et si l’homme peut d’abord « être un loup pour l’homme », la civilisation, le droit civil se substituant au droit du plus fort, le troc remplaçant le vol, le mariage consenti le viol, l’homme se civilise et devient, subsumé à sa collectivité, ce qu’il est, un individu acculturé aux instincts réprimés, canalisés, sublimés.

Et l’État et le Marché sont les acteurs majeurs de cette pacification des mœurs. Montesquieu que l’on devrait enseigner dans les écoles tant sa modernité n’a pas pris une ride, explique que « le commerce guérit des préjugés destructeurs : et c’est presque une règle générale que, partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce ; et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces ». On devrait rajouter, en distinguant production et commerce, un commerce honnête, et non un système d‘exploitation plus ou moins esclavagiste. Oui, car le commerce favorise les relations d’échanges, donc pacifie ces relations en enseignant l’art de la négociation et la vertu de patience. Mais encore faut-il qu’il y ait des relations qui mettent des hommes en contact avec d’autres hommes, ce que la politique, si elle existait encore, pourrait aussi faire. Le marché – et c’est pourquoi je parle de transvaluation –, comme l’État, a choisi de tuer la relation en la dématérialisant partout. La dématérialisation, c’est la mort, la transformation d’une matière en fumée. Essayez un peu de dématérialiser votre voisin ! Mais prenons l’exemple de la médecine générale, car je ne saurais dire si elle est entre les mains de fonctionnaires tarifés selon des barèmes gouvernementaux et payés par des prélèvements sociaux de type fiscal, ou si ce sont encore des opérateurs privés. Dans mon enfance – c’est vrai un peu lointaine –, les médecins se déplaçaient dans les familles, nouant ainsi une relation très intime avec leurs malades et leur environnement familial et social. Plus récemment, ils ont décidé qu’ils ne se déplaceraient plus, restant dans leur bureau comme tout fonctionnaire normal, et auraient même le droit de refuser de nouveaux « clients » – le droit, pour un médecin de refuser de soigner, est donc légal, et celui de confondre « malade » et « client » ne choque plus. Aujourd’hui, nouveau progrès bluffant, ils proposent la téléconsultation, ce qui leur permet de soigner leurs malades sans même les toucher, sans poser une main rassurante sur leur épaule et sans vraiment croiser leur regard. Demain, ce sera un chatbot – appelez-moi « Doc Bill » ! –, ou bien une IA labélisée par l’OES ou l’OMS qui jouera avec-vous le docteur. Comment imaginer alors qu’un garçon de dix ans puisse encore proposer à sa petite voisine de jouer au docteur ? Tout fout le camp ! Évidemment, cette IA aura été conçue par le Marché, validée outre-Atlantique et reprise en Europe. Elle permettra au Marché et à l’État qui auront négocié leur part, de disposer d’informations très intimes sur votre état de santé, vous permettant, avant même que l’on vous annonce votre cancer par un mail rédigé par une machine, de recevoir de la pub pour votre prochain enterrement : « Soulager vos proches et respecter leur chagrin ! Confiez-nous le soin d’organiser votre décès et autorisez-nous à prélever post-mortem les frais correspondants afin de vous faciliter la mort ».

Rappelons que la politique, c’est d’abord l’économie des relations sociales ; et que cette économie ne peut ignorer le commerce des idées et des biens, dont la dimension anthropique n’est plus à démontrer. Je prétends être anarchiste depuis mon enfance, comme une tare congénitale, une écharde dans mon corps, comme disait l’autre – et si c’était la seule ! –, mais je n’ai jamais cru que se passer de l’État était possible. Je n’ai de cesse de le dire, l’État est un mal nécessaire, comme le Marché. Il faut donc choisir quel état et quel marché on veut, et réguler, réguler, réguler, pour protéger l’individu qui n’a de valeur qu’en tant que tel, protéger ses libertés, c’est-à-dire son essence même ; réguler, non pas principalement la société, mais l’État et le Marché, et légiférer contre l’État et contre le Marché, chaque fois que leur fonctionnement entrave les libertés individuelles ou que leur développement tentaculaire et leur connivence crapuleuse menace l’humain dans ses fondamentaux.

Je termine ce « grand n’importe quoi du jour », humeur, aigreur et ressassement, par un détail anecdotique, mais révélateur, car le diable est dans les détails et le Léviathan reconnaissable par sa façon de se mouvoir. Je suis allé ce jour en ville, me suis garé avant de payer à la borne à sous. Belle illustration de cette complicité de la Bureaucratie et du Marché pour m’escroquer. Mais là n’est pas l’essentiel, le plus symbolique, ce que nous devrions ausculter au microscope de la chair de nos sociétés pour y trouver ses métastases les plus petites. Vendre un temps de stationnement sur une place donnée est une triste modernité, mais, dans un espace disputé, l’automobiliste peut considérer que c’est la loi du Marché. Avant que cette borne soit plantée dans l’asphalte du trottoir, il n’y a pas de place libre, ou si rarement. La ville qui gère cet espace qui ne lui appartient pas, car il est public, le loue prorata temporis. Et il y a encore quelques années, quand je n’avais pas consommé tout ce temps acheté et payé, qui m’appartenait donc en droit, j’en faisais don à un autre automobiliste en lui laissant mon ticket, faisant ainsi vivre une vertu citoyenne et plus largement humaine, le don. Depuis un certain temps déjà, il me faut tabuler sur l‘appareil le numéro de ma plaque automobile, afin que je ne puisse pas donner à un autre ce que j’ai acheté et payé, qui est donc mien, et permettant ainsi à la ville de revendre ce qu’elle m’a déjà vendu et qui ne lui appartient donc plus. C’est donc un vol, une transgression de la loi de ce commerce : « partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces …» Sauf que violer les saines lois du commerce, biaiser l’honnêteté de l’échange, de l’équilibre achat-vente, c’est pratiquer une forme de violence, alimenter d’un filet d’eau sale, le ruisseau qui gonflera les eaux de ce fleuve que l’on nomme « modernité », que je nomme « escroquerie civilisationnelle ». Et je me demande qui a eu le premier cette idée dégueulasse : le Marché qui conçoit ces machines ? La bureaucratie locale qui a modifié son cahier des charges ? Un élu méprisant ses administrés ? Considéré du point de vue des valeurs morales, des saines lois du commerce, c’est infect. On voit donc que ce n’est pas l’existence de systèmes de gouvernement des hommes, ou d’un marché qui pose problème. C’est bien le fait que ces organisations considèrent que faire de l‘argent justifie qu’on méprise les valeurs. Comme le dit l’autre, celui avec son écharde dans la chair, dans sa lettre à son disciple Thimotée : « la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent ». Mais le pouvoir est toujours synonyme d’argent. L’amour de l’argent pour lui-même et le pouvoir qu’il procure… Le problème, ce n’est pas l’argent ou le pouvoir, le Marché ou l’État, mais le fait de faire de l’argent « à tout prix » ou de refuser de partager ou de limiter son pouvoir. Refuser la démocratie qui consiste à plier devant une volonté populaire claire, qui implique de ne rien faire sans s’expliquer ou demander l’avis des citoyens. Faire de l’argent sans mesure avec la valeur de ce que l’on produit, avec sa contribution réelle à la chaîne de valeur, ou en provoquant par des artifices de communication des besoins stériles, ou encore en créant des pénuries artificielles, ou bien en exploitant un monopole. Il y a tant de méthodes : mentir et manipuler – la publicité ne fait rien d’autre –, pressuriser les producteurs, imposer des contrats léonins, tricher sur tout. Et l’État fait de même, impose des impôts confiscatoires et des chicaneries sans nombres, et sans être capable de protéger ses assujettis, ou de leur garantir un avenir. Vivement que le chariot verse, idéalement, et ne soit plus capable de se remettre sur ses roues, sinon, il faudra attendre la chute finale dans le ravin, et puis enterrer nos morts, et espérer reprendre une autre route, mais pas sans prendre le temps d’un vrai débat et sur nos valeurs et sur les moyens de permettre à chacun de dénoncer la moindre des entorses à ces valeurs, afin d’éliminer chaque fois qu’elles apparaissent toutes les métastases pour éviter le cancer généralisé du corps social.